JD Vance Rede, Münchner Sicherheitskonferenz - Sind wir noch im gleichen Team?

- Editorial Team

- 14. Feb. 2025

- 4 Min. Lesezeit

Vertraute Worte, aber anderes Begriffsverständnis?

Eine semantische Analyse der Rede von US-Vizepräsident JD Vance zu "Demokratie" und den "gemeinsamen Werten" zeigt, wir haben nicht mehr das gleiche Grundverständnis.

Am 14. Februar 2025 sprach US-Vizepräsident JD Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Seine Botschaft klang zunächst versöhnlich: Die USA und Europa teilten "gemeinsame Werte" und stünden weiterhin "auf der gleichen Seite der Geschichte". Doch was genau meint Vance mit Demokratie und gemeinsamen Werten? Und bedeutet dies aus europäischer Perspektive dasselbe?

Eine semantische Analyse seiner Rede zeigt, dass sich hinter diesen Begriffen grundlegend unterschiedliche Vorstellungen verbergen. Während Vance Demokratie als eine unmittelbare Umsetzung des Mehrheitswillens ohne regulatorische Eingriffe definiert, sehen europäische Staaten sie als ein liberales Ordnungssystem mit institutionellen Schutzmechanismen. Und während er gemeinsame Werte vor allem auf individuelle Freiheiten, Religionsfreiheit und nationale Souveränität (MAGA, "Make America Great Again") reduziert, steht in Europa eher Multilateralismus, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit im Vordergrund. Diese politischen Unterschiede zeigen sich in der Analyse in der Definition und Verwendung sprachlicher Konzepte.

Das Transkript seiner Rede gibt es hier zum Download [PDF, Englische Sprache]:

JD Vance und sein Verständnis von "Gemeinsamen Werten" auf der Münchner Sicherheitskonferenz

US Vizepräsident JD Vance präsentiert "gemeinsame Werte" als ein Bekenntnis zur individuellen Freiheit. Dabei hebt er besonders die Meinungsfreiheit hervor und kritisiert europäische Regelungen gegen Hassrede oder gesetzliche Einschränkungen von Protesten und Gebeten. Er verweist auf das Beispiel des britischen Gesetzes, das Gebete in der Nähe von Abtreibungskliniken verbietet, und stellt dies als Angriff auf die Religionsfreiheit dar. Religiöse Ausdrucksformen, insbesondere das Gebet, betrachtet er als unverzichtbaren Teil der westlichen Identität.

Demokratische Legitimität sieht er als bedroht, wenn europäische Eliten Wahlen annullieren oder unliebsame Parteien ausschließen. Als Beispiel nennt er die Annullierung der rumänischen Präsidentschaftswahl wegen angeblicher russischer Einflussnahme. Zudem betont er die Bedeutung nationalstaatlicher Souveränität und warnt vor den Gefahren der Migration, die Regierungen ignorieren würden. Den jüngsten Terroranschlag in München setzt er in direkten Zusammenhang mit einer zu offenen Migrationspolitik. Für Vance bedeutet die Verteidigung gemeinsamer Werte vor allem den Widerstand gegen staatliche Eingriffe in Meinungsfreiheit, Religion und nationale Entscheidungen.

Demokratie als Mehrheitsprinzip oder geschütztes System?

Auch sein Demokratieverständnis zeigt deutliche Unterschiede zur europäischen Auffassung. Der amerikanische Vizepräsident Vance betont, dass Demokratie bedeutet, den Willen der Wähler ungefiltert umzusetzen, und kritisiert europäische Eliten, die Wahlen annullieren oder Oppositionsparteien ausschließen. Die Firewall gegen die AfD sieht er als Beispiel für ein undemokratisches Verhalten, da sie eine legitime politische Strömung ausschließe.

In seiner Rede warnt er zudem vor einem "sanften Autoritarismus", in dem europäische Maßnahmen gegen Desinformation oder Social-Media-Regulierungen als Werkzeuge der Zensur verwendet würden. Besonders kritisch sieht er transnationale Einflussnahme auf nationale Wahlen, wie er sie der EU-Kommission zuschreibt. Für ihn ist Demokratie ein Verfahren, das einzig und allein der Umsetzung des Mehrheitswillens dient und keine besonderen Schutzmechanismen für Minderheiten enthalten sollte.

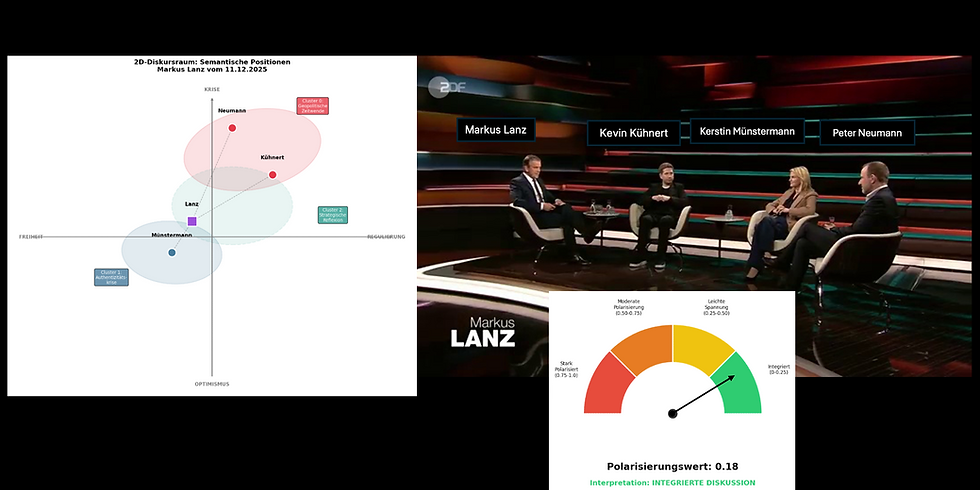

Visuelle Analyse "Demokratie", "Gemeinsame Werte": Vertraute Wortee, aber unterschiedliches Begriffsverständnisse

Unsere semantische Analyse zeigt, dass die Begriffe Demokratie und gemeinsame Werte im Diskurs von JD Vance eine andere Bedeutung haben als im europäischen Kontext. Dies wird durch ein Beziehungsdiagramm deutlich, das die Kernkonzepte "Gemeinsame Werte" (Shared Values) und "Demokratie" (Democracy) über abhängige Konzepte wie "Free Speech" beschreibt, und damit die dahinterliegende Vorstellungswelt sichtbar macht.

Die Visualisierung macht sichtbar, dass JD Vance Demokratie mit Mehrheitsprinzip und Anti-Zensur verknüpft, während gemeinsame Werte vor allem durch Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und nationale Souveränität definiert werden. Im Gegensatz dazu steht die europäische Perspektive, die Demokratie als ein System mit checks and balances versteht und gemeinsame Werte als Konzept von Rechtsstaatlichkeit und Schutz individueller Rechte.

Eine Wertegemeinschaft aber mit konträrem Verständnis? Aus der Perspektive Semantischer Analyse

JD Vance behauptet, die USA und Europa stünden auf einer gemeinsamen Wertebasis. Doch eine genauere Analyse seiner Rede zeigt, dass die Begriffe, die er verwendet, semantisch nicht deckungsgleich mit den europäischen Auffassungen sind.

Während die USA unter Trump Demokratie als unbegrenzte Mehrheitsherrschaft verstehen, ist sie in Europa ein System, das durch Schutzmechanismen vor Missbrauch bewahrt wird. Wo Vance den Fokus auf individuelle Freiheiten, also auch libertärer, populistischer oder rechten Gedankenguts legt, setzen europäische Staaten auf Rechtsstaatlichkeit und Multilateralismus. "Individuelle Freiheit" ist im amerikanischen Grundverständnis der neuen Regierung auch gekennzeichnet durch Abkehr von "Gendern", von "Wokem"-Denken oder "diversity, equity, and inclusion (DEI)". Es zeigt sich auch in der Aufhebung der Faktenprüfung auf Plattformen wie X oder Facebook. Sein Vorwurf, dass Meinungsregulierung die Demokratie bedrohe, würden europäische Regierungen entgegnen, dass Regulierung notwendig sei, um extremistische Strömungen einzudämmen.

Diese semantischen Unterschiede sind mehr als nur Rhetorik. Sie haben direkte politische Auswirkungen auf die transatlantischen Beziehungen, von der NATO-Strategie bis zur Zusammenarbeit in der EU-USA-Politik und der Unterstützung populistischer Parteien durch Vertreter der Trump Administration. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist nicht nur, ob USA und Europa noch im gleichen Team sind, sondern ob sie unter den gleichen Worten überhaupt noch dasselbe meinen.

Die Analyse der Rede ist nur eine von vielen, die das Verständnis von Demokratie im amerikanischen Kontext zum Ziel haben.